DIYの手順とコツ |

材料選び |

( 材 質 )

ノブのDIYは材料選びが最大のポイント。杉、松、ヒノキ等の木目の揃った白っぽい木材を避け、

褐色や濃褐色、木目の色が濃いものがお奨め。

この場合、大抵、「銘木」の類になりますが、小片は、特殊なものを除き高価なものではないので、銘木店を一度訪ねるといいでしょう。最近ではDIYセンタでも銘木の端材を

販売しているところがあります。

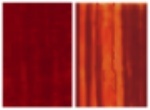

仕上がりの良さからはウォールナット、ゼブラウッド、パードック、黒檀等ですが、パードック、黒檀は加工に少々根性が要ります。

塗装(透明)後は色合いが相当濃くなることを考慮して、またクラックのないものを選びます。

明るい色の木材に着色する場合は、「ステイン」と呼ばれる木部着色剤を使います。水溶性のもので三原色とも入手できますので、自由な色合いが調合できます。ステインを使用する場合、

木部の表面を徹底的に滑らかに仕上げておくことが重要です。僅かなスクラッチでも着色後はひどく目立ちます。

最初は、濃い色の木材を使い、無着色のものを製作する方が“立派な”仕上がりになります.

( 木 目 )

木目の揃った材料も、加工後はノブ表面の曲面によって様々な木目に仕上がります。一方、どうしても単調な木目の部分も多く残ってしまいます。

飾り気のないシンプルな味わいもありますが、その分、幾分チープに見えてしまいます。柾目の材料は10〜30度傾けてトリミングすると味わいが増します。木の色合いのみを

重視する場合には、細かい木目であれば柾目のものでも十分です。

DIYの醍醐味のひとつは、“クセ”の強い木目の材料を曲面加工したときに現れる予想もしなかった美しい模様にあります。柾目側から見て木目が乱れたものを使うと素晴らしい

仕上がりが期待できます。このような木目は、樹木が先天的に持っているもの、成長時の枝分れや風等の環境によって形成されたもの等様々ですが、いずれにしても自然な美しさを

提供してくれることは間違いありません。

節はほとんどの場合、加工中に欠落したり、クラック等の欠陥になるので、節部分は使用しないほうが無難です。

普通の年輪による木目に重なって、縮杢(シュクモク)と呼ばれる皺(シワ)模様や玉杢(タマモク)と呼ばれる円状の模様がうっすらと見える場合があります。このような木目の

材料は最良で、加工後は神秘的とも言える模様を呈することがあります。

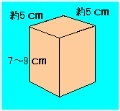

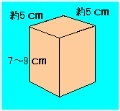

( 寸 法 )

材料寸法は、50×50mm角、長さ70〜90mm程度が最適です。目的とするノブの形状によって角の2辺の寸法は変えますが、2辺の和が100mmを超えると

フィット感にやや違和感が生じるようです。また90mmを下回ると“敢えて小さくした感じ”に仕上がります。

大きめの材料を入手して、仕上げで寸法を調整する方法もありますが、上記でお奨めする材料はそれなりに固いため、かなり余分な労力を覚悟しなければなりません。どちらかと言えば、

材料入手時に目的の寸法の角材に正確にカットしてもらうほうがいいでしょう |

ウォールナット(左)とゼブラウッド

パードック(左)と褐色黒檀

乱れた木目(パードック)

縮杢が見える材料(メープル)

磨くと立体的に見える模様に・・・

材料寸法

|

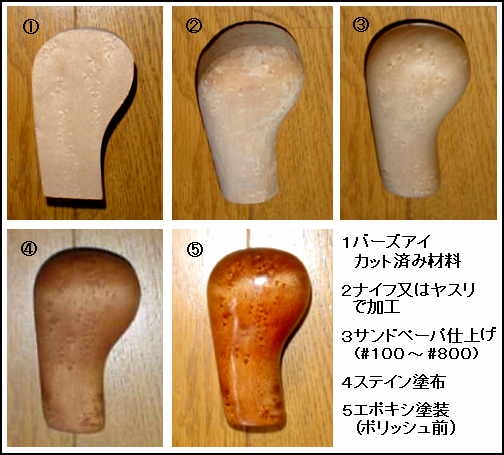

粗加工 |

( 穴加工 )

ノブのDIYで最も困るのがレバーシャフトを通すための穴の加工。ボール盤加工を依頼できる場合は全く問題はないのですが、自分で穴加工する場合、

少し面倒です。φ14(日産車、本田車等)やφ15(トヨタ車等)の穴加工用のドリルの刃と手回し用のハンドルが必要です。

それぞれのサイズの刃が見つからない場合は1mmぐらいなら大きめのものでもいいと思います。パードック、黒檀ぐらいの硬さになると、いきなり10数ミリの穴をあけるのは無理です。

φ8〜10のドリルと組み合わせて2〜3段階で穴を大きくすると上手く行きます。

電気ドリルの場合はパワーの小さいドリルでは回転しません。

(大きな刃をつけて電気ドリルを使う場合は大変危険ですので、加工物を万力等でしっかり固定し、作業手袋等の保護具の着用をお奨めします)

材料(角材)にノブの形状を色鉛筆等で罫書きし、シャフト位置を決めて穴をあけます。穴の深さは40〜70mmが標準です。

ノブの高さが好みに合うよう深さを決めます。

穴の位置、角度が少し狂ってしまった場合には、穴を基準としてカットラインを罫書きし直します。

( カット )

万力がある場合は普通のノコギリで罫書きに沿って直線切りを繰り返し、大まかに形状を仕上げます。

万力がない場合は、上部の角をノコギリで大まかに落す程度に留めるのがベターです。細かく整えようとすると怪我をする危険性が高くなります。

糸鋸等での曲線切は、良い道具と技術がなければ、まず上手くいかないので最初からトライしないほうが賢明!!かも。

粗加工済みの材料は、多分、情けないくらいの“ただの木片!”になっているでしょう。でも安心してください。玉磨かずば光りなし・・・以降の過程で急速に高級ノブらしく

なっていきます。

|

φ15ドリルと手回し用ハンドル

罫書きした材料

(ウォールナット)

最初に穴を加工します

粗加工した材料(ケヤキ)

この先はヤスリで加工します

|

切削加工 |

( ヤスリ切削 )

木工用ヤスリで目的の形状まで削っていきます。かなり時間のかかる、あるいは硬い材料の場合は根気の要る作業ですが、

DIYの場合、木工ヤスリで形状を作るのが最も合理的です。

ウォールナットで2〜3時間、黒檀にもなると6〜8時間を要します。先に“寸法”の項で述べましたが、材料を大きめの寸法にすると、この作業量は大幅に増します。

木工用ヤスリは昔からある「半丸・鬼目」と呼ばれる蒲鉾を細く、薄くしたような形状のものが使いやすく、機能も最適です。幅25mm、長さ250mm程度のもで十分で、

何処のホームセンタでも入手できます。工夫を凝らした色々な木工ヤスリが販売されていますが、ノブのDIY用には昔からのものが最適です。

ヤスリ加工の最終工程では、軽い力でヤスリ掛けし、ヤスリの目をできる限り消しておくと次の工程が楽になります。金工用の目の細かいヤスリがあればこれで粗仕上げしておくともっと楽ですが、わざわざ購入する必要はないでしょう.

(サンドペーパー仕上げ)

100番前後のサンドペーパで、ヤスリの目が完全に消えるまで、かつ滑らかに仕上げます。ヤスリの目が少しでも残っていると、

塗装後にその部分が目立ち、ヤスリ切削からやり直す羽目になります。濡れ雑巾等で削りカスをふき取ると細かなキズの有無もチェックできます。最近、プラスチックネットに研磨剤を保持させた

研磨用品が売られていますが、目詰まりせず、削りカスも取り除かれるため便利です。

次いで300番位より細かいサンドペーパか、なければ前記のサンドペーパの使い古しで仕上げます。塗装しない場合は、更に布等でツルツルに仕上げます。

|

ヤスリ(半丸・鬼目)

アイドルペット(プレーリードック)の「トントン」と「ハナちゃん」の画像を削除いたしました。長い間ご苦労さまでした。

|

塗 装

|

( 塗 料 )

塗料は、車内の高温、強力な紫外線を念頭において選択する必要があります。スプレー式のクリアラッカーでは半年でだめになった

経験があります。刷毛塗りのニス、クリアラッカーでもあまり耐久性は期待できないと思います。

メーカー純正の木製ノブはエポキシやウレタン塗装と推測しています。昆虫や花等を封じ込んでアクセサリや飾り物を作るときに使う2液性のエポキシ樹脂は入手しやすく、適当と思います。

チューブ入りの透明うるしも使えます。最終の仕上がり状態は僅かにうるしのほうが優れますが、乾燥時間が気温、膜厚により大きく変動し、24時間経っても乾燥が不十分な場合があります。

(伝統的漆工芸では塗装−乾燥工程に数ヶ月以上をかけるらしい)

エポキシ樹脂の場合、乾燥というより化学反応で硬化します。硬化後は溶剤等では拭取れませんので、机や床等に付けないよう注意すると共に、硬化時間の長めのものを使ったほうがいいでしょう。

これらの塗料で、ノブ用としての長年の使用経験があるわけではないので断言できませんが、他の分野での使用実態から考えて、極めて耐久性が高い塗料のはずです。

( 塗 装 )

前記の塗料の場合、刷毛、筆を使わず、指先で塗装できます。刷毛の毛が付く心配がなく、使用後の刷毛の面倒な処理もないことからお奨めです。

3回程度の重ね塗りをします。それぞれの塗膜が厚くならないよう、薄め薄めを心がけると失敗しません。塗装と塗装の間には12時間程度の

乾燥時間が必要です。それぞれの乾燥後に、300番より細かいサンドペーパで軽く磨き、滑らかにします。

過去の色々なDIYで、塗装が上手くいかなかった経験も多いかと思いますが、ご紹介した塗料、方法ではまず失敗はないでしょう。

最初に塗料をかけたときに突如、くっきりと浮かび上がる美しい木目に感激!!のはずです。

( 研磨 )

研磨は自動車用の少し粗めのコンパウンドで磨くのみ。“鏡面仕上げ”、“ミクロン粒子”等の表示が付いたコンパウンドは、更に艶やかに仕上げるために適しています。

|

取外し

取付け

|

( ノブの取外し )

ノブの取外しに困った人も多いようです。純正のノブの取付け状態が千差万別のように思えてきます。ねじ込み式になっていることに

起因して、メーカでの組み立て段階でノブの方向を合わせるために強引に締め込まれたり、あるいは多少接着性のあるものが充填されている可能性も・・・ この件に関するHP上の様々な記述を見るとき、

そう思えます。

なかなかノブが取外せなかった人も、結局、強引に左にねじれば外れる場合が多いようです。強引にねじり過ぎてシフトを破損したという意見は見かけません。

結局、“ネジって外す”としか説明のできないのが残念です。

( ノブの取付け )

絶対にしたくないこと―ノブを接着剤で取り付けて、後で外せないようにしてしまうこと。

DIYだからこそ丁寧に、また再度ノブの交換ができるようにしておきたいですね。取付けは純正同様ネジ式にして、気分によって、時にはノブを取り替えられると楽しいですね。

ノブのシャフト穴に雌ネジ設ける必要があります。

ネジサイズはφ12×1.25ピッチ(トヨタ車等)、φ10×1.25ピッチ(日産車等)、φ10×1.5ピッチ(本田車)になっていて、

このサイズの雌ネジ付きスペーサが入手できればベストですが、トヨタ車等用、日産車等用はネジが“細目ねじ”のため、特注でもしないかぎり、まず入手できません。シフトレバーの延長パーツがオートバックスで販売されています

(¥500〜600)ので、これをカットすれば使えます。

本田車用のサイズはホールインアンカー(コンクリートに後付けするネジ)の中に適合するもの(M10)があります。これをカットすれば使えるはずです。

雌ネジ付きスペーサをノブに接着剤で取付ければ完成です。

|